※本ページにはアフィリエイト広告が含まれています。

こんにちは、柴山です。

今回の記事では行動経済学の「損失回避バイアス」の考え方に基づき、

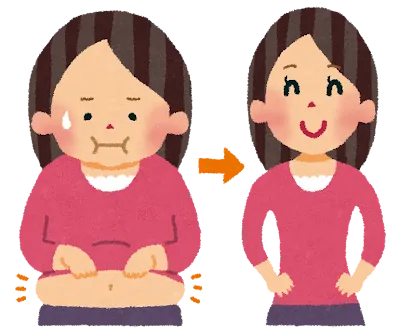

「今度こそ痩せる!」と固く決心したはずなのに、

その翌日にラーメンを食べてしまうのは何故?

…みたいなことを解説してみます。ぜひ最後までご覧ください。

注:

以下の解説においては、分かり易くするために物事を単純化した事例を用いています。必ずしもすべての場合に当てはまる訳ではないことをご了承ください。

比較:ダイエットを続けるメリット VS やめるメリット

おそらく、タイトルにつられてこの記事を開いた人の多くは、行動経済学の詳細などよりもダイエットが失敗しがちな理由について知りたいかと思います。

ということで、まずは下記を比較してください。

ダイエットを続けることで得られるかもしれないメリット

・理想の体型が手に入る

・着たかった服を着れる

・健康促進

ダイエットをやめることで確実に得られるメリット

・美味しいものを(お小遣いが許す限り)好きなだけ食べられる・飲める

ここでのポイントは、ダイエットを真面目に続けることで得られるメリットは「将来の可能性」であるのに対して、やめた場合に得られるメリットは「今、確実に手に入る快楽」ということです。

逆に考えれば、ダイエットを続けるということは、

「今、手に入るはずだった快楽をあきらめる」

という損失を伴うことになります。

人間の心は損失に対して敏感

様々な実験・検証によると、人間の心は得をすることよりも損をしないことに敏感、という傾向が分かっています。

代表的な実験の例(⇒クリックすると開きます)

実験①: 参加者に対して、以下のどちらかの「利得」を選ばせる。

A: 確実に1,000ドルもらえる。

B: コインを投げ、表が出たら2,000ドルもらえるが、裏が出たら何ももらえない。

結果: 多くの人は、リスクを冒して2,000ドルを狙うよりも、確実に1,000ドルを得る方を選びます。

実験②: 参加者に対して、以下のどちらかの「損失」を選ばせる。

C: 確実に1,000ドル失う。

D: コインを投げ、表が出たら何も失わないが、裏が出たら2,000ドル失う。

結果: 多くの人は、確実に1,000ドルを失うよりも、リスクを冒して2,000ドルを失う可能性がある方を選びます。

結論:人は得をする際にはリスクを避けようとするが、損を回避するためにはリスクを冒すことをいとわない。

ちなみに、AとB、CとDの各組合せにおいて、それぞれ統計的な「期待値」は同じです。

このような心のメカニズムにより、

将来得られるかもしれないメリットの為に、

今、確実に手に入るメリットをあきらめるなんて、とんでもない!!

という心理が無意識のうちに働き、無事(?)ラーメンを食べてしまうという結果となります。

ここで注目すべきなのは、ダイエットを続けたことで得られた(かもしれない)メリットの中には、この先の人生を左右するかもしれない「健康」が含まれていることです。

普通に考えて、目先の快楽のために将来の健康をあきらめてしまうというのは、理にかなっていない(=非合理的)判断です。

行動経済学|人間は合理的な行動をするとは限らない

行動経済学は割と新しい学問です。

従来の経済学が「人間は合理的に行動する」という仮定に基づいた理論だったのに対し、行動経済学では「人間は非合理的に行動することもある」という点に着目しています。

行動経済学と、最近よく見かける「○○バイアス」の関係

「○○バイアス」という用語を見かけたことがある方は多いのではないでしょうか?

ここでの「バイアス」とは、判断や思考の「偏り」のことで、人間の行動を非合理的にする原因となるものを指します。

行動経済学では、その中核となる「プロスペクト理論」により

・損失回避バイアス

・現状維持バイアス

・フレーミング効果

など、たくさんの人の心のメカニズムについて説明しています。

損失回避バイアス:あなたのダイエットを失敗させる元凶

行動経済学が説明する様々な心理効果のうち、前述のように損失回避に敏感になる傾向が、本記事のメインテーマ「損失回避バイアス」です。

つまり、これが人が目先の快楽や満足感を優先するあまり、ダイエットをサボってしまう原因の1つです。

人は意識下でも損失回避を考えている

ところで、上の例でラーメンを食べるかどうか考えている際に、

未来の利益は不確実だし…

などと(表層意識で)考えたりしないはずです。

代わりにあなたが考えるのは

- ダイエットは明日から頑張ればいい

- 今週は仕事で凄い頑張ったから

- 人気店の前を通りがかったら珍しく席が空いていた

など、「自分への言い訳・正当化」だと思います。

つまり、意識の表面では自分への言い訳を考え、同時に意識下では損失回避の思考や、過去にラーメンを食べた時の快感を思いだしたり、あれやこれやの葛藤を演じているわけです。

損失回避バイアスを知るメリット①|広告・マーケティング

損失回避バイアスを知ると、様々な分野でその考え方が応用できます。

最初にまず、広告・マーケティング分野での活用法を取り挙げます。

例として

限定商法:

期間限定!GW中だけ30%OFF!

100個限定販売!次回生産は未定

これは言い方を換えれば

GWを過ぎたら、あなたは高い値段でしか買えませんよ?

この機会を過ぎたら、2度と手に入りませんよ?

…という意味で、つまり損失をちらつかせることにより、購入を促しています。

(ある種の「脅迫」のようなもの)

こういった工夫は、まだまだ他にもあります。

ポイントカード・スタンプカード:

500円で1ポイントなど、還元率がそれほどでもないポイントカードでも

ポイントが貯まるから、いつもの店で買おう

という心理になります。

また、お店から

○月末までに使わないとカードが失効します

などの案内が届くと、

今すぐ欲しいものは特に無いけど、

(損したくないし)とりあえず店に行ってみるか

みたいな気持ちになったりします。

これらの事例に共通しているのは、「得だから」だけでなく、より強く働く「損を避けたいから」という人の心理を突いている点です。

損失回避バイアスを広告に活かす上での注意点

ユーザーに対して、単に「損を強調する」だけでは、不信感や押しつけがましさを与えたり、逆効果になることも考えられます。

広告やマーケティングで損失回避バイアスを効果的に使うには、知っておくべき注意点がいくつかあります。

ポジティブに伝える

損失回避バイアスに則ったキャッチコピーは、見方を変えればある種の脅迫となります。

これがあからさますぎると消費者の反発を招くので、安心や安全というポジティブワードに置き換えることが大切です。

例:

加入しないと大変なことになります

↓

もしもの備えが、日々の安心につながります

危機感にも触れながら、表向きは提案の形をとることで納得による購入行動を促せます。

ターゲットによって「損の定義」は違う

同じ商品でも、「損」と感じるポイントは人によって異なります。

例:

- 学生向けなら「使わないと友達より遅れる」

- ビジネスマン向けなら「業務効率が落ちる」・「他社では既に導入済み」

- 家電製品なら「買い換えると半年分の水道光熱費で元が取れる」(=買い換えないと大損)

つまり、どのようなユーザーに対して「買わなきゃ損」と感じて欲しいかによって、広告のキャッチコピーなどが変わってきます。

損失回避バイアスを知るメリット②|投資での「損切」

株やFXなどの投資に失敗した人の体験記などを読むと、

損切に失敗した…

損切のタイミングを見誤った…

といった記述が多く出てきます。

多くの場合、損切に失敗する人は投資に関する知識が足りない訳ではありません。

ですが、

損切=損を確定させること

つまり「なんとか損を回避したい」という損失回避バイアスの心理と真っ向から対立します。

これが損切の合理的な判断を邪魔することを、知っておくだけでも意味があるはずです。

「損切ルール」を決めておく効果とは?

まずは

いざとなったら、自分も冷静に損切できない可能性がある

という危機感を持っておくことが大切です。

その上で以下の準備をしておくのが効果的です。

- 事前に「損切をするレート」を決めておく(例:−10%で売却)

- 損切の指示(売買の注文)など行動のイメージトレーニングしておく

- ポートフォリオを分散することで個別の損切に対する抵抗感を減らす

とにかく、

いざという時の行動を事前に決めておき、例外を認めない

ということが、損失回避バイアスに飲み込まれて判断ミスをしないための予防策になります。

損失回避バイアスを知るメリット③|ギャンブルとの向き合い方

パチンコその他のギャンブルで負けが続いた時、

「ここでやめたら、ただ損をしただけになる(だからやめられない)」

と考えてしまう心理から抜け出すためには、損失回避バイアスに加えて「サンクコスト」をについて知っておくことが有効です。

もう取り戻せない!「サンクコスト」は無視すべき

サンクコストは「埋没費用」と訳され、過去に支払われた費用で、もう取り戻せないものを指します。

重要なのは、サンクコストは将来の意思決定においては考慮すべきではない、という点です。なぜなら、サンクコストはもう戻ってこないお金なので、それを気にしたところで判断を誤るだけだからです。

例①:映画のチケット

あなたは映画に観に行き、開始10分でつまらないことに気づきました。

「最後までこれを見続けるのは苦痛だ…」と思う反面、「でも、せっかくチケットを買ったんだし…」と、結局最後まで観ることにしました。

例②:失敗した事業

ある焼肉店チェーンが1億円を投入、新たにステーキ店を開始しました。

ところが事業スタートから3年経っても赤字で、再建の目途も立っていません。それでも社長は「ここで撤退したら1億円がムダになる」と事業の継続を決めてしまいました。

ギャンブルで既にすってしまったお金も、上の例と同じです。

「ここで止めてしまったら、ここまでに使った分がもったいない」

「このままじゃ終われない」

「せめて元を取りたい」

という思考をする人は多いですが、そこからさらにギャンブルを続けて儲かるかどうかと、既に使ってしまったお金は関係ありません。

合理的な意思決定をするためには、サンクコストにとらわれず、将来得られるであろう利益や費用だけを考える必要があります。

ギャンブルでも「損切」の心構えが必要

ギャンブルにどっぷり浸っている人が、損失回避バイアスの知識を得たからといって、そこから抜け出せるかと言うと、正直難しいと思います。(そもそも本人に抜け出す気があるかどうかが問題です)

それでも対策を考えるとすれば、投資の損切と同じように、

予算(損してもいい額)を事前に決めて、それ以上は使わない

と決めておくことが効果的です。

損失回避バイアスを知るメリット④|人間関係・転職など

損失回避バイアスは人間関係においても思考や判断に介入してきます。従って損失回避バイアスについて知っておくことは、ここでも冷静な判断をする上で役立ちます。

例えば誠実さに欠けるなど、これ以上つき合わない方が良さそうな相手に対して

「長い付き合いだから」

「あの人にも良いところはあったし…」

「自分にも悪いところがあったかも…」

など、考えたことがある方も多いのではないでしょうか?

とはいえ、ストレスが溜まる人間関係や利益につながらない取引先については、どこかで判断が必要になる場合もあります。

また、転職についても、

今の職場で築いたものがムダになってしまう

という心理が働くことも当然あります。

しかし考え尽くしたうえで「転職すべき」という結論が出ているのであれば、損失回避バイアスに振り回されず、合理的な決断をすべきです。

行動経済学が解き明かす心理効果あれこれ

このサイトでは、心理学や行動経済学に関連した、その他の心理効果についても解説しています。

よろしければ以下の記事もご覧ください。

令和5年 中小企業診断士1次試験「企業経営理論」第35問

せっかくの機会なので、中小企業診断士試験の実際の過去問からピックアップしてみました。

受験生でなくても行動経済学や心理学に興味がある方であれば、充分に正解可能かと思います。

(解答はこの記事の最後にあります)

(設問1を省略、また問題文を一部変更しています)

消費者ニーズの充足や顧客満足の向上を目指すマーケティングにとって、消費者を理解することは不可欠である。企業は、消費者の購買意思決定プロセスや消費者に及ぼす心理的効果についての理解を通して、適切なマーケティングを実行していく必要がある。

(設問 2 )文中の下線部に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア アンカリング効果は、全く同じコーヒーが 1,000 円で提供されていた場合に、高級ブランド店が立ち並ぶエリアにあるカフェではそれほど高価に感じないが、若者向け商品を低価格で提供するカジュアルな店が立ち並ぶエリアにあるカフェでは高価に感じるような現象を説明することができる。

イ サンクコスト効果は、事前に購入する回数券の使用期限が近づくほど利用頻度を増加させることによって使い切ろうとする消費者心理を説明することができる。

ウ バンドワゴン効果は、小さなカップにあふれそうな量を盛り付けることで人気のジェラート店が、今までと同じ量を入れても余裕がある大きさのカップに変更した結果、以前よりも顧客が商品に価値を感じなくなるという現象を説明することができる。

エ プロスペクト理論は、交通費や昼食費は数百円の支出でも痛みを感じて節約しようとするにもかかわらず、コンサートや洋服といった自分の好きなことやモノに対しては数百円の支出の増加は気にならないという現象を説明することができる。

まとめ:「損を回避できる選択肢」を上手く示そう

いかかでしたでしょうか?

もし、あなたが営業や販売をしている立場であれば、「損を回避できる選択肢」を提示することによって、今までより上手く商談をまとめることができるかもしれません。

あるいは苦手な上司に判断を仰ぐ際にも、同様にあらかじめ選択肢を用意しておくことで、速やかに結論を出してもらえる可能性もあります。

損失回避バイアスについて理解することは、その他にも様々な場面で応用が効きそうです。

ただし、相手との信頼関係を壊すようなやり方をすれば、最終的には自分が損をすることになります。そういった事態はなるべく回避した方が良さそうです。

ということで、今回はここまで。

過去問の解答:ア

用語の解説:

アンカリング効果: 最初に提示された情報(アンカー)が、その後の判断や意思決定に無意識のうちに影響を与える心理現象です。

サンクコスト効果:(前述)

バンドワゴン効果:ある製品・サービスが人気となると、「みんなが使っている」という情報によって、さらに人気が高まる(流行に乗る)現象です。

プロスペクト理論(損失回避バイアス): 人間は意思決定を行う際に、利益よりも損失回避に重きをおいた価値判断を行うという理論です。

※選択肢エは、高額な製品・サービスを購入する際は気が大きくなるという「心理的財布」の説明をしています。